Brain-Drain-Management in Technologiepartnerschaften

Das Phänomen des Brain-Drains ist nicht neu. Viele Länder des Globalen Südens haben über Jahrzehnte hinweg einen Verlust hochqualifizierter Fachkräfte erfahren, die aufgrund besserer Bildungs-, Arbeits- oder Lebensbedingungen in den Globalen Norden auswanderten, wie A. L. Issac und S. Tripathi in ihrem Beitrag „Migration and Brain Drain“ darlegen. Doch der Brain-Drain ist nicht zwangsläufig eine Einbahnstraße. Erfolgreiche Beispiele wie Indien und die Philippinen zeigen, dass eine aktive Einbindung der Diaspora zu einem sogenannten ”Brain-Gain“ führen kann – also einem Rückfluss an Know-how, Kapital und Unternehmergeist. Entscheidend ist, dass Herkunftsländer gezielte Strategien entwickeln, um diesen Rückfluss zu erleichtern: etwa durch steuerliche Anreize, flexible Rückkehrmodelle oder digitale Plattformen zur Projektkoordination. Ghana kann durch die Evaluation von existierenden Modellen lernen, wie sie beispielsweise die European Union Global Diaspora Facility (EU DiF) im Faktenblatt „Diaspora engagement mapping Ghana“ beschreibt, und eigene Wege gehen, um seine technologische Souveränität zu stärken. Dabei bieten insbesondere transnationale Partnerschaften konstruktive Möglichkeiten, um den Auf- und Ausbau der ghanaischen Wirtschaft voranzutreiben — vor allem im Umfeld der digitalen Transformation.

Von Brain-Drain zu Brain-Gain-Effekten

Ein Übergang vom Brain-Drain zu einem Brain-Gain vollzieht sich allerdings nicht von selbst, wie M. Beine, F. Docquier und H. Rapoport in ihrem Artikel „Brain Drain and Human Capital Formation in Developing Countries: Winners and Losers“ feststellen. Je nach branchenspezifischer Auswirkung – beispielsweise im hoch dynamischen Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT)-Sektor – kann ein begleiteter Übergangsprozess die aufstrebende ghanaische Wirtschaft stützen.

In Ghana waren 2023 ca. 1,4 Millionen Jugendliche im Alter von 15 bis 35 Jahren arbeitslos, wobei schätzungsweise ca.7-11% über gute IKT-Qualifikationen verfügen – eine Einschätzung, die durch die Berichte „Digital Skills in Sub-Saharan Africa – Spotlight on Ghana“ der International Finance Corporation und „The Digital Transformation Strategy for Africa“ der Afrikanischen Union gestützt wird. Offensichtlich konnte sich der lokale ghanaische IKT-Markt bisher noch nicht genügend etablieren, um einen entsprechenden Bedarf an IKT-Arbeitsplätzen für diese Zielgruppe bereitzustellen, was den weiteren Ausbau der Mittelschicht in Ghana fördern würde.

Ein fair gestaltetes Brain-Drain-Management zielt darauf ab, die Übergangsphase vom Brain-Drain zu Brain-Gain im IKT-Sektor konstruktiv über ein Technologie-Partnerschafts-Netzwerk zu begleiten, um den aufkeimenden lokalen ghanaischen IKT-Markt zu stärken und die Arbeitsmarktfähigkeit (Employability) der Jugendlichen mit IKT-Lösungskompetenzen auf dem heimischen IKT-Markt zu unterstützen. Dadurch kann die Entwicklung der ghanaischen Mittelschicht stabilisierend flankiert werden. Konkret könnte dies bedeuten, dass es um die Akquise und Bewirtschaftung von digitalen Reinvestitionen in Menschen geht.

Technologiepartnerschaften als Katalysator einer stabilen Mittelschicht

Die Investitionen des aufstrebenden Mittelstands in digitale Infrastruktur – etwa in Breitbandnetze, Schulungszentren oder IT-Dienstleistungen – erzeugen positive Rückkopplungseffekte. Diese Perspektiven tragen wesentlich zur Stabilisierung von Familienstrukturen und urbanen Lebensverhältnissen bei.

Zugleich hat der wachsende formelle Sektor Spill-Over-Effekte auf informelle Wirtschaftsstrukturen. Schulungsangebote, digitale Geschäftsmodelle und Mikrokredit-Programme ermöglichen eine schrittweise Formalisierung kleiner Betriebe und stärken deren langfristige Überlebensfähigkeit. All dies macht deutlich: Der Aufbau einer widerstandsfähigen Mittelschicht ist kein Nebeneffekt, sondern zentrales Ziel transnationaler Technologiekooperation.

Migration neu denken: Von einer Notwendigkeit zur Wahlmöglichkeit

Ein gestärkter Mittelstand verändert auch die Logik von Migration. Wenn jungen Menschen in ihrem Herkunftsland reale Entwicklungsmöglichkeiten bereit stehen, die sie erkennen und für sich erschließen können, dann sind dies wichtige Bausteine, die den möglichen Druck zur Auswanderung senken können. Migration wird zur Option – und nicht zur letzten Hoffnung. In der migrationspolitischen Debatte ist es daher entscheidend, nicht nur über Abschottung oder Rückkehr zu sprechen, sondern auch über die Bedingungen, unter denen Migration nicht mehr als Notwendigkeit empfunden wird.

Wirtschaftliche Teilhabe, Sicherheit und berufliche Entwicklungsperspektiven sind dabei entscheidende Faktoren. Wenn der lokale Arbeitsmarkt attraktive und formelle Beschäftigung in Zukunftssektoren wie IKT bietet, reduziert sich auch die strukturelle Abhängigkeit von Rücküberweisungen (Remittances) aus dem Ausland. Familien können ökonomisch unabhängiger werden und junge Erwachsene können Gestaltungsspielräume gewinnen, was eine hervorragende Grundlage ist, den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu stärken.

Diese Dynamik zeigt: Technologiepartnerschaften sollten nicht als Mittel zur Migrationsvermeidung, sondern als Beitrag zu einer gerechteren globalen Mobilität verstanden werden. Sie ermöglichen es Menschen, zu bleiben, wenn sie möchten – und zu gehen, wenn sie können.

ho2wo – ein Modell an der Schnittstelle von Digitalisierung und transnationaler Kooperation

Das Konzept „ho2wo“ (homeoffice to worldoffice) will frühzeitig den Übergangsprozess von Brain-Drain zu Brain-Gain anregen und in Form eines Technologie-Partnerschafts-Netzwerkes mitgestalten. Es versteht sich als Netzwerkplattform, welche europäische Innovationskraft über die bereitstehenden IKT-Lösungskompetenzen ghanaischer Jugendlicher und erfahrener Fachkräfte mit dem wachsenden Potenzial ghanaischer IKT-Märkte verbindet. Dabei verfolgt ho2wo einen integrativen Ansatz: Ziel ist nicht nur die Linderung des Fachkräftemangels in Europa, sondern zugleich der gezielte Aufbau nachhaltiger Beschäftigung in Ghana, wie dies beim Kumasi-Lübeck-Projekt (KLM) oder in ersten Pilotprojekten zwischen der cbb-Software GmbH und der iBit Soft Ltd [1] angestrebt wurde.

In Anlehnung an das ökologische Prinzip der Wiederaufforstung lässt sich das ho2wo-Modell als Form digitaler Reinvestition deuten und als zentraler Leitgedanke herausbilden: Was durch Emigration (Brain-Drain) an Kompetenz verloren zu gehen droht, wird durch gezielte Aufstockung von IKT-Industrieaufträgen aus Europa in den ghanaischen IKT-Gesamtmarkt zurückgegeben (Brain-Gain).

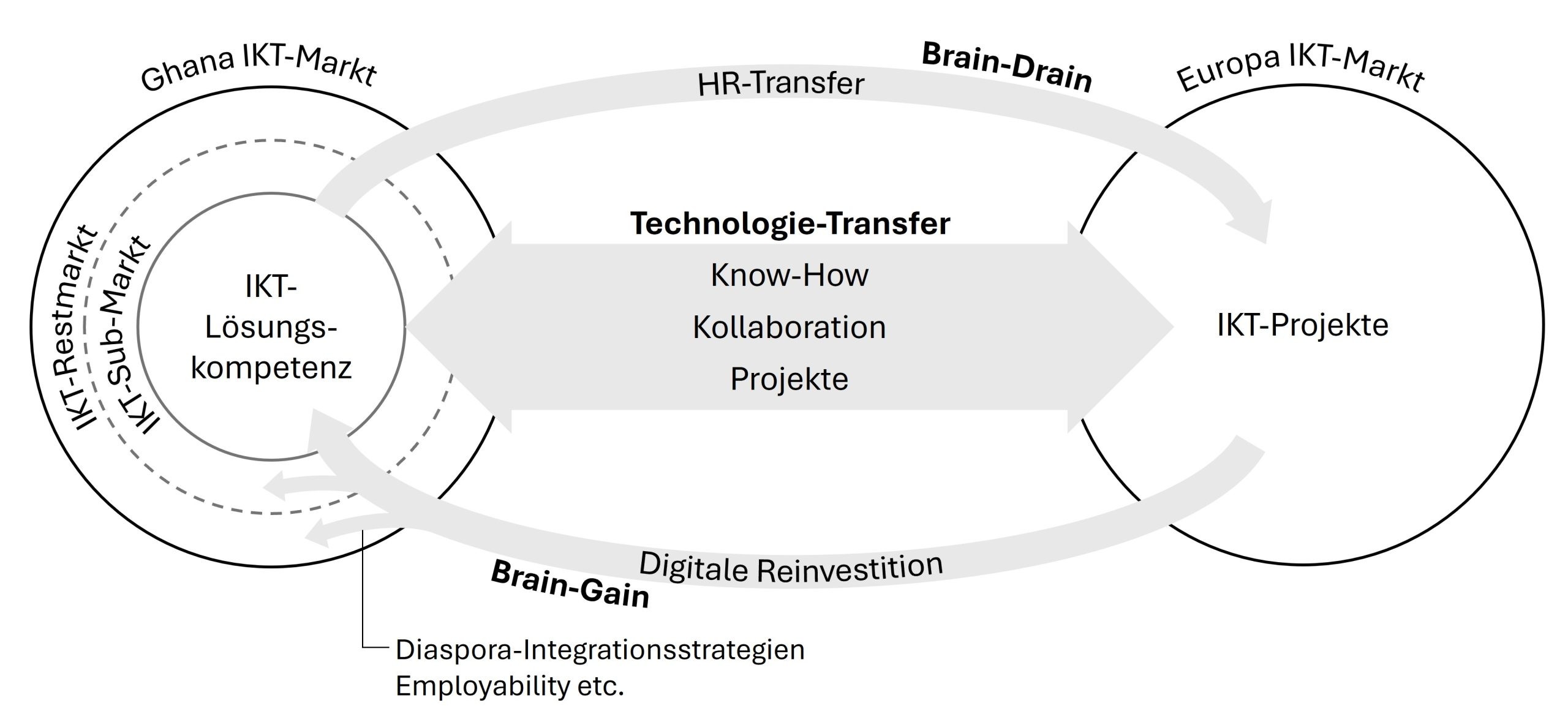

Das folgende Schaubild soll vereinfacht das ho2wo-Modell skizzieren. Es beruht auf drei ineinandergreifenden Wirkungsebenen: Die Technologie-Transfer-Ebene, die sich daraus ergebene Brain-Drain-Ebene und die in diesem Modell eingeführte digitale Reinvestition als Brain-Gain-Ebene.

Ziel ist nicht nur die Linderung des Fachkräftemangels in Europa, sondern zugleich der gezielte Aufbau nachhaltiger Beschäftigung in Ghana

Der Technologie-Transfer lässt sich grob in Know-How-, Kollaborations-, und Projekttransfer zusammenfassen. Das ho2wo-Modell initiiert und unterstützt neue IKT-Technologie-Transfer-Partnerschaften, wie auch bereits etablierte und gut funktionierende Partnerschaften. Dabei wird Know-how durch Kooperationen zwischen Hochschulen, Forschungseinrichtungen und Unternehmen beider Länder unter Beteiligung von staatlichen und privaten Fördereinrichtungen ausgetauscht. In Kollaborationen werden ghanaische Softwareentwickler in europäische IKT-Industrieprojekte – virtuell und als vollwertige Mitglieder in agilen Projektteams – integriert. Insbesondere treffen an dieser Stelle vielfältige unternehmerische Vorgehensmodelle aufeinander, auf die alle Beteiligten angemessen vorbereitet werden sollten. Eine weitere Stärkung erfährt die Zusammenarbeit, indem gezielt eigenverantwortlich geführte IKT-Projektarbeiten in Ghana unterstützt werden, um lokale Wirtschaftskreisläufe zu stimulieren, unternehmerisches Denken und Handeln über die vielfältigen Unternehmenskulturen hinaus auch im interkulturellen Kontext zu festigen sowie die Beschäftigungsfähigkeit (Employability) junger und erfahrener IKT-Expert:innen durch Schulungs- und Vermittlungsstrukturen vor Ort in Ghana zu stärken. Es liegt nahe, bewährten Fachkräften, deren Lösungskompetenzen in Europa projektdienlich eingebunden werden können, Beschäftigungsoptionen in Europa über die Personalabteilungen (HR-Abteilungen) anzubieten. Das Modell flankiert auch diesen Transfer von Human Resources (HR). Dies wird durch verschiedene Maßnahmen unterstützt wie Bildungsmaßnahmen, um beispielsweise nach Europa zugewanderte Fachkräfte so einzubinden, dass sie als zukünftige Führungskräfte an ihrem neuen Wohnort, aber auch als zukünftige Führungskräfte in ihrem Ursprungsland qualifiziert werden können.

Bild 1 Digitale Reinvestition im ho2wo Modell

Die dritte Wirkungsebene ist schließlich die digitale Reinvestition. Dabei orchestriert das Technologie-Partnerschafts-Netzwerk unternehmerisch wirksame Maßnahmen, die nachhaltig zur Stabilisierung und Stärkung des lokalen IKT-Marktes in Ghana führen. Beispielweise könnten Voraussetzungen ausgelotet und umgesetzt werden, die es erlauben, anstelle kurzfristiger Projektbeauftragungen längerfristige Rahmenverträge mit den jeweiligen ghanaischen Partnerunternehmen zu vereinbaren. Dies erhöht die Planungssicherheit und fördert die Bereitschaft des ghanaischen IKT-Marktes, neue Arbeitsplätze zu schaffen. Darüber hinaus gilt es zu vermeiden, dass die übrigen Transfer-Prozesse unkoordiniert zu einem abgeschotteten lokalen IKT-Sub-Markt führen, der exklusiv die europäischen IKT-Märkte beliefert und für den übrigen ghanaischen IKT-Restmarkt unzugänglich bleibt. Diese wie weitere Maßnahmen haben unseres Erachtens in der Gesamtbetrachtung einen entwicklungspolitischen Charakter.

Die Reinvestitionsmaßnahmen erschließen und stimulieren den gesamten lokalen IKT-Markt. Eine nachhaltige Steigerung von Auftragsanfragen aus Europa führt in der Regel zum Ausbau von lokalen Arbeitsplätzen, was die Employability stärkt. Sie erhöht darüber hinaus die Attraktivität für Diaspora-Integrations-Strategien und weitere lokale ghanaische Marktentwicklungskonzepte.

Die digitale Reinvestition stockt also das Projektvolumen in Ghana gezielt auf, schafft so ideale Grundlagen für den Brain-Gain und kann den als Brain-Circulation gekennzeichneten Effekt konstruktiv beeinflussen. Brain-Drain-Management wird damit zu einem Instrument proaktiver globaler Fairness – nicht durch Verzicht auf Mobilität, sondern durch ein Gleichgewicht im zirkulären wirtschaftlichen Handeln und Wissensaustausch.

Diaspora-Engagement konkret: Netzwerke, Plattformen, Mentoring

Um das Potenzial der Diaspora voll auszuschöpfen, sind konkrete Strukturen erforderlich. Digitale Plattformen wie die Youth Employment Agency, die den Austausch zwischen Diaspora-Fachkräften, lokalen Unternehmen und staatlichen Akteuren fördern, sind ein erster Schritt. Programme wie „Mentoring Across Borders” oder „Global South Tech Connect” zeigen, wie virtuelle Patenschaften, temporäre Rückkehrprogramme und kollaborative Innovationsprojekte dazu beitragen können, Wissen nachhaltig in den Herkunftsländern zu verankern. Gleichzeitig profitiert auch der Aufnahmestaat – etwa Deutschland – von der internationalen Perspektive dieser Fachkräfte, insbesondere in Sektoren mit hohem Innovationsdruck wie der IKT-Branche oder im Bereich der Künstlichen Intelligenz.

Fazit: Ein gemeinsamer Weg in die digitale Zukunft

Die Digitalisierung eröffnet neue Chancen für transnationale Zusammenarbeit. Ein gezieltes Brain-Drain-Management kann dabei nicht nur den Fachkräftemangel in Europa lindern, sondern auch langfristige Impulse in Ghana setzen. Zentral ist die aktive Einbindung der Diaspora als Brückenbauer zwischen den Regionen.

Technologiepartnerschaften wie das ho2wo-Modell ermöglichen Wissenstransfer und faire Beschäftigung im Herkunftsland – eine Art digitale Wiederaufforstung. Voraussetzung ist die enge Kooperation deutscher und ghanaischer IKT-Unternehmen mit lokalen Bildungs- und Wirtschaftsakteuren sowie mit den zuständigen Ministerien der Ursprungsländer, nationalen wie internationalen Stiftungen und entwicklungspolitischen Institutionen.

Langfristig gilt es, lokale IKT-Kompetenzen zu stärken, sodass Migration eine Option, aber keine Notwendigkeit ist. Digitale Reinvestition wird so zum Hebel für globale Gerechtigkeit und eine partnerschaftliche Zukunft auf Augenhöhe – vorausgesetzt, es folgt ein entwicklungspolitisches Bekenntnis der deutschen IKT-Wirtschaft.

Dieser Beitrag wurde erstellt im Rahmen eines interdisziplinären Projekts zu Digitalisierung, Migration und transnationaler Kooperation zwischen Deutschland und Ghana. Prof. Dr. Bruce-Boye ist Initiator und Gründer des Kompetenzzentrum für intelligente Energienutzung WiE [https://www.th-luebeck.de/wie-zentrum/wiederverwendbare-elemente/] der TH Lübeck, an der er eine Professur für industrielle IKT innehatte (1991 – 2018). Er war aktiv in vielen Entwicklungs- und PPP-Projekten, z.B. mit der Weltbank und der GIZ.