Pflege geht jeden an!

Fürsorge und Zusammenhalt in der alternden Gesellschaft

In der Coronakrise ist die Solidarität zwischen jungen und alten Menschen stärker zum Thema geworden. Während zunächst die besonders gefährdeten Hochaltrigen im Fokus standen, richtet sich nach deren Impfung die Aufmerksamkeit nun zunehmend auf die Jugend, die mit Unsicherheit und Zukunftssorgen zu kämpfen hat. Was in diesen akuten Krisenzeiten in der allgemeinen Aufmerksamkeitsökonomie tendenziell untergeht, ist eine längerfristige Entwicklung, die das Zusammenleben der Generationen bereits in naher Zukunft tiefgreifend verändern wird: der demografische Wandel. Die alternde Gesellschaft und der damit verbundene steigende Bedarf an Pflege und Fürsorge ist eine enorme gesellschaftliche Herausforderung. Um sie zu meistern, müssen sich alle bewegen: Junge, Alte – und alle dazwischen.

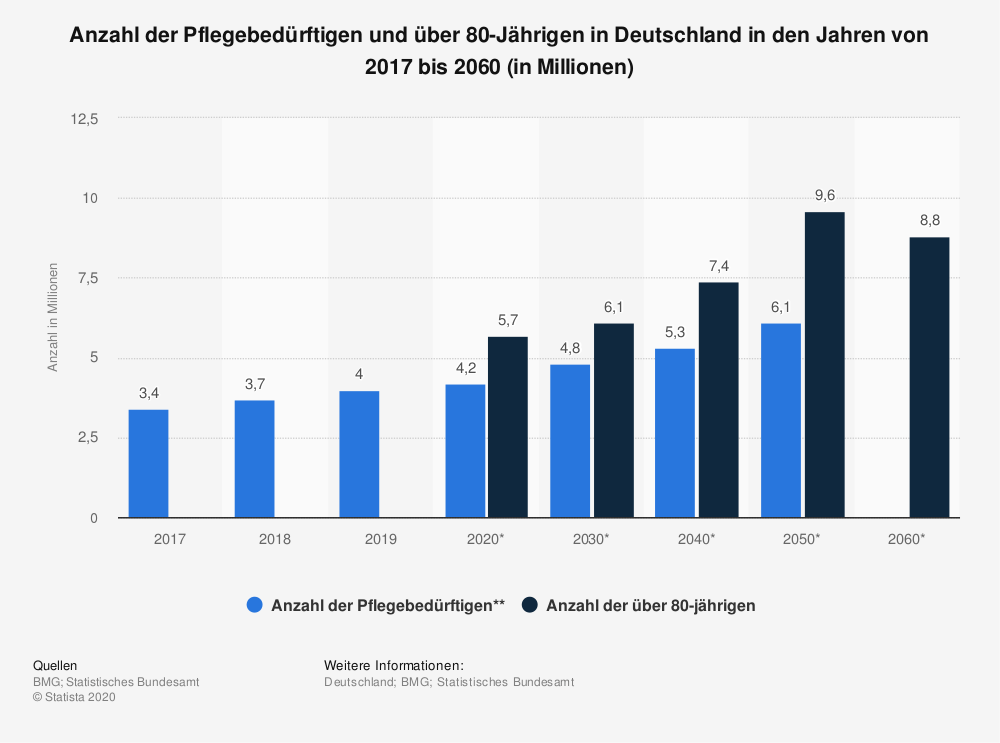

„Deutschland wird alt“. So bringt es Markus Dettmer treffend auf den Punkt. Der Journalist berichtete kürzlich im SPIEGEL (Paywall) über unsere aktuellen Studien zur Zukunft der Pflege. Die Zahl der alten und pflegebedürftigen Menschen in Deutschland steigt. Heute gibt es bereits rund vier Millionen Pflegebedürftige, 2030 werden es laut Prognosen fast fünf Millionen sein und 2050 rund sechs Millionen.

Quelle: Statista 2020

Die logische Schlussfolgerung im aktuellen Bericht des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung (BiB) zur demografischen Entwicklung Deutschlands lautet, dass „sich voraussichtlich in den 2030er Jahren auch erhebliche Anstiege bei der allgemeinen Nachfrage nach Gesundheits- und Pflegedienstleistungen ergeben“ werden. Doch „wer soll sich um dieses Heer von Schwachen kümmern?“, fragt Markus Dettmer im SPIEGEL. Die Antwort lautet: Wir alle!

Corona verstärkt den „Pflexit“

Das Thema Alter und Pflegebedürftigkeit fristet in unserer auf Leistung, Erfolg und Jugendlichkeit getrimmten Gesellschaft eher ein Schattendasein. Doch diese kollektive Verdrängung können wir uns als fünftälteste Gesellschaft der Welt nicht länger leisten. Es ist höchste Zeit, den Tatsachen ins Auge zu sehen – und zu handeln. Aber wie?

Hier stoßen wir auf eine schwierige Gemengelage. Der oben erwähnte Bericht des BiB stellt treffend fest: „Der Umgang mit der steigenden Zahl der Hochbetagten wird eine sozialpolitische Herausforderung bleiben (…), insbesondere auch mit Blick auf die Finanzierung und Bereitstellung von Pflegekräften und -leistungen.“ Schon heute leben wir im „Pflegenotstand“, das heißt Pflegekräfte werden händeringend gesucht, und zugleich sehen wir eine Abwanderung aus dem Beruf: Viele ergreifen die Flucht aus der Pflege, begehen „Pflexit“. Corona macht die Sache nicht besser. Laut Deutsche Welle haben während der Pandemie bereits 9000 Kranken- und Altenpfleger:innen ihren Job an den Nagel gehängt. Verwundern dürfte das niemanden – Stichworte Bezahlung und Arbeitsbelastung. Der aktuelle BARMER-Pflegereport konstatiert einen deutlich höheren Krankenstand und mehr Frühverrentungen bei Pflegekräften im Vergleich zu sonstigen Berufsgruppen.

Großteil der Pflegearbeit lastet auf Frauen

Die Lage in der professionellen Pflege ist also prekär. Wer kommt sonst noch dafür in Frage, sich um den wachsenden Anteil hilfs- und pflegebedürftiger Menschen in der Gesellschaft zu kümmern? Richtig, die informell Pflegenden – also: wir alle. Das tun wir auch schon: Drei Viertel der Pflegebedürftigen in Deutschland werden zu Hause versorgt, die Hälfte von ihnen allein durch Angehörige, der Rest zusammen mit ambulanten Pflegediensten.

Abbildung: aus der Studie Potenziale Sozialer Innovationen in der ambulanten Langzeitpflege

Aber wer genau macht diese physisch und psychisch beanspruchende Sorgearbeit? Es sind noch immer ganz überwiegend Frauen, die pflegen. Aktuelle Forschungsergebnisse zeigen, dass ihr Anteil an den Hauptpflegepersonen rund 60 Prozent ausmacht. Zugleich liegen die mit Haushalt und eigenen Kindern verbundenen Aufgaben ebenfalls immer noch ganz überwiegend bei den Frauen, wie sich in der Coronakrise noch einmal sehr deutlich gezeigt hat. Und da wäre da noch die Erwerbsarbeit, an der Frauen sich ja ebenfalls beteiligen sollen (und wollen). Wen wundert es da, wenn die ÄrzteZeitung feststellt: „Der größte Pflegedienst der Nation geht am Stock“.

„Mehr verrückte Ideen für die Pflege“

Im Übrigen verschärft sich die Situation ja noch durch die demografische Entwicklung: Kamen 1962 noch sechs Beitragszahler:innen auf einen Rentner, stehen einer Rentnerin heute nur noch zwei Beitragszahler:innen gegenüber – und das, obwohl die Zahl der Beitragszahler:innen seither kontinuierlich gestiegen ist! Das Problem ist nur: Die Zahl der Rentenempfänger:innen ist eben noch stärker gewachsen. Und jetzt gehen auch noch die so genannten Babyboomer in Rente – das heißt, eine große Gruppe der Bevölkerung wechselt vom „Pool“ der Erwerbstätigen in den „Pool“ der Rentner:innen – und in zehn, zwanzig Jahren potenziell Pflegebedürftigen.

Das Ausmaß der Herausforderung dürfte bis hierher klar geworden sein. Aber gibt es auch Hoffnung am düsteren demografischen Horizont? Ja, die gibt es! Ein zentraler Hebel für eine zukunftsfähige Pflege liegt in mehr Innovationen – oder wie der Vorsitzende der PflegeZukunfts-Initiative Elimar Brandt es jüngst ausdrückte: in „mehr verrückten Ideen“.

Soziale Innovationen als Chance: Von der „Nachbarschaftspflege“ über die „Helfer-App“ bis hin zur „Tauschbörse“ für pflegende Angehörige

Anhand von Beispielen aus der Praxis zeigt unsere aktuelle Studie zu den Potenzialen sozialer Innovationen in der ambulanten Langzeitpflege mögliche Lösungswege auf. Solche „sozialen Innovationen“ sind neuartige Praktiken, die darauf zielen, die Bedürfnisse von Pflegebedürftigen besser zu befriedigen und zugleich Pflegende zu entlasten. Von besonderer Bedeutung sind dabei Handlungsansätze, die auf eine stärkere Verzahnung von pflegerischer Versorgung, nachbarschaftlicher Fürsorge und sozialem Zusammenleben im Quartier abzielen.

In den Niederlanden hat ein solches Modell die Pflege geradezu revolutioniert: Beim Pflegedienst „Buurtzorg“ arbeiten Pflegekräfte in selbst organisierten kleinen Pflegeteams und sind jeweils in bestimmten Nachbarschaften und Stadtvierteln im Einsatz. Der Name ist dabei Programm: Buurtzorg bedeutet übersetzt „Nachbarschaftspflege“. Zentral für das Konzept ist die aktive Ansprache und Einbeziehung des unmittelbaren Umfelds in die Unterstützung von hilfs- und pflegebedürftigen Menschen. So entsteht im Zusammenspiel von Pflegedienst und Nachbarschaft ein nachhaltiges Netzwerk, das pflegerische Versorgung mit sozialer Einbindung verknüpft. Die Erfolge von Buurtzorg haben sich über die deutsche Grenze hinweg herumgesprochen: Inzwischen ist Buurtzorg auch im benachbarten Münsterland aktiv. Unweit von dort, nämlich in Ostwestfalen, findet sich mit dem Bielefelder Modell ebenfalls ein Quartiersansatz, der in Deutschland als Vorreiter für sozialinnovative Pflegemodelle gilt.

Dass neue Technologien solche Quartiersmodelle in der Pflege ebenfalls sehr gut unterstützen können, zeigt der Münchner Verein deinNachbar. Dieser hat es mittels einer eigens entwickelten „Helfer-App“ geschafft, das Zusammenspiel von Pflegekräften und ehrenamtlichen „Alltagsbegleiter:innen“ effektiv zu koordinieren und so ein großes Versorgungsnetzwerk aufzubauen, das professionelle pflegerische Versorgung mit sozialer Fürsorge vor Ort verbindet.

Eine weitere, im positiven Sinne „verrückte“ Idee hat die Hochschule für Angewandte Wissenschaften (HAW) Hamburg mit dem Projekt AniTa – Angehörige im Tausch entwickelt. Diese „Tauschbörse“ für pflegende Angehörige reagiert auf die Problematik, dass heute viele alte Menschen weit entfernt von ihren erwachsenen Kindern leben. Diese müssen oft auf die Distanz ein Unterstützungsnetzwerk organisieren und koordinieren. AniTa möchte mittels einer Online-Plattform Menschen zusammenbringen, deren hilfsbedürftige Angehörige in der Gegend des jeweiligen „Tauschpartners“ leben. So könnten bisher ungenutzte Hilfspotenziale vor Ort aktiviert werden, indem Fürsorge und Unterstützung sozusagen „getauscht“ werden.

Eine innovationsfreundliche Politik für die Pflege

Die Praxisbeispiele unserer Studie zeigen, dass kein Mangel an innovativen Ideen besteht. Es fehlen jedoch nachhaltige Finanzierungslösungen, da sich sozialinnovative Praktiken in den bestehenden Finanzierungsstrukturen der gesetzlichen Pflegeversicherung häufig nicht oder nur schwer abbilden lassen.

Um soziale Innovationen in der Pflege zu stärken und in der Breite nachhaltig zu verankern, braucht es eine innovationsfreundliche Pflegepolitik. Dafür haben wir in einem Fokuspapier zu unserer Studie drei Handlungsempfehlungen formuliert: Nötig sind eine verstärkte und niedrigschwellige Innovationsförderung, nachhaltige Finanzierungslösungen in den bestehenden Regelstrukturen und eine Stärkung der Rolle der Kommunen.

Weitere Infos unter: www.bertelsmann-stiftung.de/pflegeinnovation